走进研究会

图文推荐

镇江市传统村落保护情况分析与评估

文章来源:历史文化研究会 添加时间:2025-01-13 阅读数:

镇江市传统村落保护情况分析与评估

任鹏远

传统村落是承载和体现中华民族传统文明的重要载体,也是乡村振兴的重要文脉支撑。近年来,为全面落实总书记重要指示,把传统村落保护好、改造好,让传统村落成为促进乡村振兴的有力抓手,镇江市委市政府高度重视,将传统村落的保护与发展纳入乡村振兴战略、作为支撑镇江乡村高质量发展的重要元素系统谋划,积极推动乡村历史文化遗产保护和发展, 通过美丽宜居乡村建设、特色田园乡村建设、传统村落保护等举措予以落实。

一、基本情况

自2012 年实施传统村落保护工程以来,到2023 年我国已有8155 个传统村落列入国家级保护名录,形成了世界上规模最庞大、内容最丰富、特色最鲜明、体系最完整的农耕文明遗产保护群。

当前全省共79 个村庄入选国家级传统村落,我市共有10 个村庄入选,位列全省前三,占全省总数的12.66%;全省共502 个省级传统村落,我市37 个村落入选,占全省总数的7.37%。总体上看,我市传统村落保护工作走在全省前列。

我市国家级传统村落名单如下:

第二批国家级传统村落4 个:丹阳市延陵镇九里村,丹阳市延陵镇柳茹村,镇江新区姚桥镇华山村,镇江新区姚桥镇儒里村。

第五批国家级传统村落1 个:丹徒区辛丰镇黄墟村。

第六批国家级传统村落5 个:丹阳市曲阿街道建山村,丹阳市曲阿街道祈钦村,丹阳市曲阿街道张巷村,丹徒区宝堰镇宝堰村,丹徒区辛丰镇龙山村。

我市传统村落呈现出以下特征:

1. 保存完好、村落稳定:全市多数传统村落水村相依、山坞延伸、背山面水的格局特征清晰可辨,传统风貌和布局肌理保护较好,村落内部历史街巷、历史水系保存完整,对古树、古桥、牌坊、古井等历史环境要素的保护系统全面,未更改行政区划或村落名称、村落均制定村民公约并在村庄显著位置进行传统村落挂牌。

2. 覆盖面广、数量众多:从全市看,我市国家级传统村落,主要分布于丹阳市(5 个)、丹徒区(3 个)、镇江新区(2 个),位于低山丘陵片区,自然山水环境与村庄风貌相互掩映,形成独特风景。省级传统村落在丹阳市、句容市、扬中市、丹徒区、新区实现全覆盖。

3. 底蕴深厚、特色鲜明:我市中国传统村落物质与非物质文化遗产丰富,如华山村的华山畿传说、九里村的季子庙会、儒里村的东乡羊肉与朱氏祭祀、宝堰村的红色文化与宝堰干拌面、黄墟村的宗族文化等。

4. 规模适中、人口稳定:除个别村落常住人口在1000 人以下,其余国家级传统村落常住人口均在2500~3500 人左右,未出现明显空心村现象。其中龙山村、黄墟村常住人口超过户籍人口,体现随着其村庄发展对外来人口的吸引力在增强。

5. 合理利用、连片保护:我市传统村落基本实现了合理利用、有序展开。其中丹阳市传统村落更为集聚,现有5 处国家级传统村落、13 处省级传统村落,121 处文物保护单位;拥有各级非物质文化遗产代表性项目74 项,其中国家级2 项,省级8 项,市级24 项,县级40 项,具备连片保护、发展基础。

二、镇江市(中国)传统村落保护工作主要做法

[4] 思想上高度重视,主管部门系统谋划

认真贯彻落实《中国传统村落保护的指导意见》《江苏省传统村落保护办法》精神,将传统村落作为村庄环境改善提升行动、乡村振兴十项重点工程和省、市级特色田园乡村建设的优先支持对象,以人居环境整治为抓手,加快推进传统村落保护建设。先后共发布了《镇江市文物保护办法》《镇江市级财政支持特色田园乡村建设试点政策意见》《镇江市历史文化名城保护条例》《镇江市农村住房条件改善奖补项目实施方案》《镇江市乡村建设行动实施方案》等文件或条例。

[5] 规划引领、科学建设。

我市国家和省级传统村落分别邀请了省、市专业单位编制了历史文化名村保护规划、传统村落保护发展规划等,按照不同的保护和控制要求划分出传统村落核心保护范围、建设控制地带和风貌协调区域,确保传统村落和整体风貌的安全、完整和协调。同时明确近期保护、建设项目,对基础设施、传统建筑、抗震消防、周边环境以及民俗文化等进行重点建设和保护。

[6] 建立市级传统村落库。

市住建局联合市文化广电和旅游局、市财政局、市自然资源和规划局、市农业农村局开展了第一批市级传统村落调查申报工作,梳理并认定了丹阳市丹北镇长春村陆家等34 个具有传统肌理、空间形态、建筑和民俗的传统村落,并以此为基础逐批组织申报国家级、省级传统村落。

[7] 校地联动,一村一档。

通过委托在镇高校,对我市传统村落进行调研,按照“一村一档”要求,建立和完善传统村落档案,对村庄的古建筑、古树、古井、古木、古街以及非遗类的庙会、诗歌、传说等逐一统计, 现已形成一套40 余万字、2500 多幅照片的电子档案。

三、代表性案例及其做法经验

3. 祈钦村——传统村落保护与特色田园建设有机结合

(1)塑造风貌特色,彰显特色文化

作为第六批国家级传统村落,祈钦村历史悠久、文化底蕴深厚,现存历史遗存众多,有陈家祠堂(丹阳市级文物保护单位)、六都陈氏宅(第三次全国文物普查新发现)和大量传统居住建筑等。村落建设整体保持传统有机的肌理和格局,与丘陵、田地、林地、水塘等自然要素有机融合,富有传统村落意境。

目前已对重要历史建筑进行了有效保护,同时结合人居环境整治对大量传统建筑进行了合理维修和整治。

图1:陈家祠堂、陈氏宅修缮后实景

(2)培养特色产业,提高农民收入,建设活力乡村

祈钦村已建成3000 余亩的花卉苗木种植基地,苗木年销售额4000 万元,600 余亩无公害生态茶园,工业产业集聚效应初显。在传统村落核心区外沿通港路分布有工业企业33 家,采取“生态+”“互联网+”等方式,形成产业集聚片区,有效延伸产业链,同步推进乡村旅游产业发展,促进一二三产融合发展。花卉苗木产业发展方面,主要种植樱花、海棠、香橼、栾树、八爪槭等;特色茶叶产业发展方面,村中已形成独特的“畔塘红”茶叶品牌,同时利用节假日开展各类采茶体验活动;花卉主题农业旅游方面,围绕“花卉+ 康养”“花卉+ 美食”“花卉+ 民宿”“花卉+ 体育”四个维度建设花卉主题引领的乡村休闲旅游区,成功举办“丹阳市樱花节”。

(3)改善生态环境,完善配套设施

以“水美、樱美、村美”为目标开展水系整治,对村落内杂乱水塘进行整治、净化,清淤水塘河道超过10000 平方米。加设景观亭、景观标志点、亲水平台等设施,打造“樱花潭”乡村樱花景观打卡地。通过“道路提升”,改善村内主要道路约2600 米,并对道路沿线进行绿化种植、文化墙绘制、路灯设置,同步提升村内宅间路及人行道,并改造1 处生态停车场。市政设施提升方面,自来水入户率100%,水质达标,水压稳定,新铺设2000 米污水管网,新建1 处日处理能力50吨的生态污水处理站;推广“垃圾分类、旧物回收”,共设置分类垃圾箱60 个,改造一座三类水冲式公共厕所;通过“微菜园/ 微花园”,对村路口空间、道路转角空间、村节点、闲置空地等空间进行整治提升和改造,提升村庄整体环境和面貌,充分彰显村庄特色及魅力。

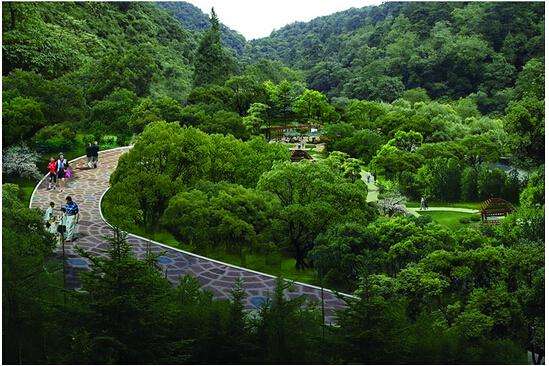

图2:祈钦村内环境

4. 黄墟村——宗族文化融入,彰显村庄独特魅力。

黄墟村已有千年历史,遗留古建筑较多,人文传说丰富,2019 年3 月,殷氏宗祠、殷氏六房被列为江苏省文物保护单位。2019 年6 月,黄墟村被列入第五批中国传统村落名录。黄墟村主要民族为汉族,村落主要以殷氏家族为主,全村总户数1512 户,总人口3958 人,其中户籍人口3698 人。殷氏宗祠作为江苏省殷氏祭祖总部,殷氏宗亲来往不绝。

据《丹徒县地名录》载,南宋右武大夫殷秉常发现此地山水秀丽,土地肥沃,是子孙耕读的好地方,即用御酒、金鸡换之,并将“荒墟”改名为黄墟,地名一直延续至今。黄墟村是以殷氏姓氏为核心的宗族村落,在村庄的内部空间布局与结构上也体现了中国传统宗族文化和礼制特征,即以宗祠为中心,围绕其形成的总祠——分祠的系统性布局结构。殷氏宗祠设于村庄东首,东南面有东山公分祠和三房祠堂,西北面有本七公分祠和允卿公分祠等共6 座分祠。目前黄墟村仅殷氏宗祠一处得以留存且其祠前空地也让与黄墟小学,但仍有部分重要节点遗存可以展现这一宗族与乡村共生的特征。

黄墟村村内重要建筑殷氏宗祠及殷氏六房(笃行堂)的保护和修复,对增强村庄殷氏后人凝聚力及还原村落历史风貌有重要作用。

图3:殷氏宗祠修复后殷氏族人合影

村内殷氏宗族形成的村民公约对村庄的建设与治理提供一定帮助。黄墟村在保护与建设上坚持“文物保护优先,空间设计支撑,规划控制落实,策划与规划结合”的工作思路,以耕读文化、宗族文化、宗教文化、冷遹文化、特色民居文化和秀美的自然山水风光等为依托,将历史文化和乡土休闲体验融为一体,形成完整有序的田、园、山、水、林、村交相辉映的村落景观。

5. 丹阳市--- 传统村落集中连片保护利用。

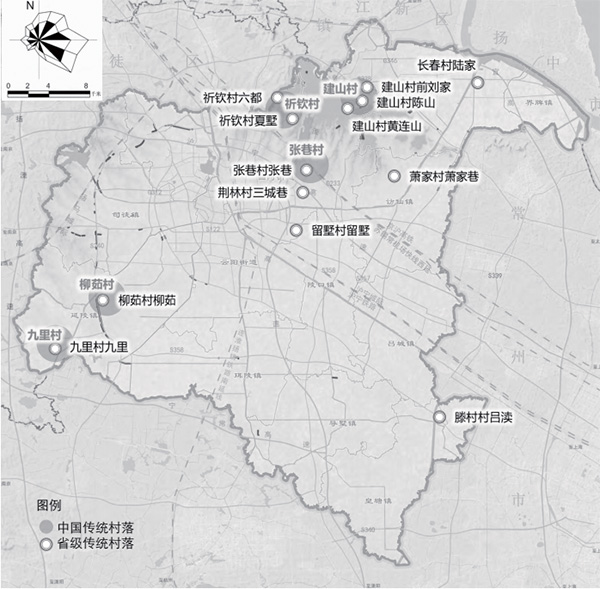

丹阳古称曲阿,是一座历史悠久、人文荟萃的文化之城。境内现有5 个国家级传统村落,13 个省级传统村落,主要分布于低山丘陵片区,自然山水环境与村庄风貌相互掩映,形成独特风景。

图4:丹阳市传统村落分布情况

(1)基本情况

丹阳市5 个国家级传统村落,16 处历史建筑,均已实施挂牌保护。33 项市级以上非物质文化遗产代表项目中,有10 项位于传统村落内,包括酿造酒传统酿造技艺(封缸酒传统酿造技艺)、灯舞(马灯阵舞)、恒升香醋酿造技艺、庙会(九里季子庙会)、丹阳曲阿美酒传说、面塑、缝纫机绣(堂皇缝纫机绣)、陵口萝卜干制作技艺、上茅山回九里、庙会(柳茹庙会)。

(2)创新传统建筑保护和活化利用方式

①“三层级”传统建筑保护与利用

丹阳市传统村落大多为宗族聚居而成,具备稳固紧密的宗族关系和富有秩序的空间形态,建有形制宏伟的氏族宗祠,保持南北交融的建筑风格,形成了“族居”秩序下的“传统公共建筑单体—宗族民居院落—传统建筑组群”三层级传统建筑格局。村落注重保存这一传统建筑体系特征,通过对传统建筑和周边场景的多维全要素活化利用,系统而全面的彰显出丹阳传统建筑特色。对于宗祠、庙宇等公共建筑加强修缮,营造周边环境,强化其视觉感官和精神文化的核心地位;对于宗族民居院落,尊崇肌理的演变,尊重时代发展,展现历史脉络在物质空间上留下的痕迹; 对于传统建筑组群,外部保存完整空间形态,内部保持原有营建工艺,配套现代化设施以满足现代生活需求,活态展示民居生活场景。

②传统石刻创新性应用

丹阳地区现存南朝陵墓石刻共11 处26 件,属全国重点文物保护单位。这些陵墓石刻是丹阳作为齐梁帝王之乡的重要证据之一,其大多位于丹阳东北部区域,屹立于乡野之间,成为传统村落与历史文化重要展示区联动发展的重要组成部分。采用“石- 景- 村”联动的方式彰显历史价值,将南朝石刻与水晶山森林资源、齐梁文化、传统村落进行有机结合和展示利用,实现文化价值与旅游经济的融合发展。

(3)共建共治共享的传统村落保护利用工作机制

宗族聚落是丹阳传统村落的一大特色,由宗族文化的世代传承者——村民和宗亲,掌控村落管理的自主权,激发家族共荣的使命感与凝聚力,创建“宗亲自治、宗族共享”的管理和发展路径。以氏族宗亲会为重要媒介,引入乡贤、创客、知识型宗亲、国学文化人等精英,在保护在地性的自然资源和人文资源的前提下进行与宗族文化相符合的特色经营。同时通过入股等模式让村民拿到红利,达到宗族利益共享,使族人对村落的管理具有自主权,实现以人为本的乡村振兴。

(4)传统村落和特色田园乡村的有效衔接

丹阳市5 个国家级传统村落均是江苏省特色田园乡村,有利于传统村落集中连片发展与特色田园示范区相融合,实现一体化设计和建设,彰显丹阳市特色田园乡村中的传统文化底色。

四、尚存不足

1. 房屋产权关系复杂。村落内部分古建筑处于“老龄化、空巢化”的“自然损毁”状态,由于老旧房屋权属关系比较复杂,修复意愿不一致,产权人不愿意或无力进行修缮。同时财政资金很难用于私有房屋的修缮,导致部分传统建筑处于失修状态。

2. 保护资金缺口较大,缺乏稳定持续资金。各村镇对传统村落保护越来越重视,但传统村落的维护与发展往往需要大量资金,当前由于我市财政资金紧张,财政资金投入较少,对于高质量保护与建设资金缺口很大。同时用于中国传统村落的保护资金多来源于一次性对上争取资金,用以单次项目建设,缺乏持续性,后期维护乏力。

3. 专业人才较为缺乏。在传统建筑及历史环境修复过程中,需要传统技艺和建造手法, 但具有专业知识和丰富经验的工匠人才正在日趋减少。部分传统技能和民间艺术后继乏人, 面临失传危险,例如镇江新区的非物质文化遗产“太平泥叫叫”的制作传承人正在不断减少, 一些具有浓厚地方特色的民间习俗也正在逐步消亡,淡出人们的记忆。

(作者为江苏科技大学土木工程与建设学院建筑系主任)

- 上一篇:镇江历史文化遗产数字化保护刍议

- 下一篇:实施“城市记忆”工程 推动文化遗存活化利用